在新能源汽车充电设施迅猛发展的浪潮中,大功率充电模块的性能直接决定了充电效率与电能质量。三相维也纳(Vienna)拓扑凭借其独特的三电平结构和高功率因数校正能力,已成为15kW以上充电模块功率因数校正(PFC)环节的主流方案。从早期的7.5kW到当前主流的30kW模块,维也纳拓扑通过减少开关损耗、优化器件应力以及实现近单位功率因数(PF≈0.99),为充电桩的高效可靠运行提供了关键技术支撑。

上图是三相 VIENNA PFC 拓扑的主电路,我们在之前一篇文章《充电模块中的三相维也纳拓扑 --工作原理》已经对其组成和主要的工作原理进行了描述。感兴趣的朋友可以去看一下。这里再简单阐述一下:

维也纳拓扑是一种无中线三相三电平PFC整流器,其主电路:

三相整流桥:由12个超快恢复二极管或SiC二极管组成,实现交流到直流的基础转换。SiC二极管因其高耐压和低反向恢复损耗,在高端模块中逐步取代硅基器件。

双向开关组:每相配备一个由两个MOSFET(如SiC MOS)反向并联构成的双向开关,共用驱动信号。其核心价值在于利用MOS的体二极管实现双向导通,大幅简化控制逻辑。

Boost电感与电容组:三个高频Boost电感工作于连续导通模式(CCM),抑制电流纹波;两个串联电解电容形成中点(O),构建±400V(800V母线)的三电平输出结构。

本方案的主要优势在于可以减小器件的承受应力。如在800V母线电压下,MOS仅承受约400V应力,而传统两电平拓扑需耐受全部母线电压。这一特性使器件选型可转向600V等级MOS,显著降低成本和开关损耗。

今天主要学习的是维也纳拓扑的工作运行机制。维也纳拓扑的运行本质是通过精确控制双向开关的时序,引导电流在三电平间切换,实现能量高效传递。

首先维也纳拓扑的每相桥臂具有三种状态:连接正母线(P)、中点(O)、负母线(N)。三相结合形成理论27种状态,但因禁止PPP/NNN状态(导致母线短路),实际有效状态为25种19。

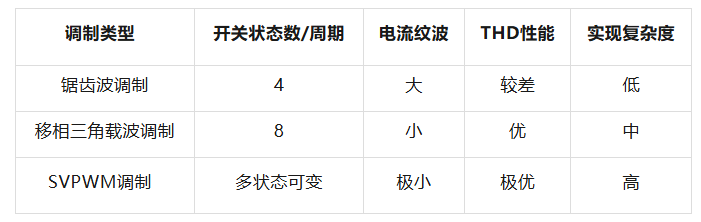

调制策略直接影响电流质量,主要有3种:锯齿波调制:每周期仅4种状态,电流纹波大,总谐波失真(THD)较高。移相180°三角载波调制:正/负半周采用相位相反的载波,每周期生成8种状态(如ONO、ONP、OOP、POP),等效于开关频率翻倍,THD显著降低。SVPWM调制:开关状态不定,多状态可以可变。其电流纹波很小,THD较前两种也是非常有优势,但是其实现起来复杂程度较高。三者的对比如下表所示。

下面对其关键工作模式做一个拆解。(以0~30°扇区为例)

ONO模式:a、c相开关导通,b相关断。电流路径:a相→O点→c相,仅对下电容C2充电。

ONP模式:a相导通,b、c相关断。电流路径:a相→O点,c相→P点,形成a-c相间能量转移。

POP模式:a、c相连接P点,b相连接O点。仅对上电容C1充电,是母线均压的关键状态。

均压控制的核心:ONO和POP模式分别专用于下电容C2和上电容C1的充电。通过调节这两种模式的持续时间,可动态补偿电容电压偏差,抑制中点电位波动(超过10%偏移将导致谐波恶化)。

电流路径与能量转移,以A相正半周为例:开关导通时:Sa闭合,A相桥臂钳位至O点。电感电流经MOS流向中点,电感储能(等效Boost充电)。开关关断时:Sa断开,电流经二极管D1流向正母线(P点),电感向电容和负载释放能量(等效Boost放电)。负半周时,电流路径通过下桥臂二极管或MOS镜像对称,实现双向能量控制。

要使得三相维也纳结构优势得到最大限度的发挥,以下是主要优化的关键地方:

1.高频化设计与SiC应用加入。以爱仕特SiC MOS现有成熟方案为例,其支持开关频率提升至140kHz,损耗降低高达30%,功率密度提升高达50%,系统成本节约高达10%,同时效率达97%以上。

2.浪涌电流防护:弃用抗浪涌能力弱的SiC二极管,选用超快恢复硅二极管,通过优化PCB布局减少寄生电感25%,抑制电压尖峰。

3.空间矢量调制(SVPWM)简化:通过数学变换将三电平SVPWM降阶为两电平运算,降低DSP负载,低成本实现复杂调制。

目前市场上主流应用:

30kW直流充电桩:前级维也纳PFC+后级LLC架构,输入380V三相,输出800V直流,适配高压电池平台。

兼容型PFC装置:扩展拓扑支持单相/三相自动切换:三相输入时工作于维也纳模式;单相输入时切换为交错并联Boost模式,满足多场景充电需求。

三相维也纳拓扑通过三电平调制、双闭环控制和动态均压机制,实现了高效率(>97%)、高功率因数(>0.99)与低谐波失(THD<5%)。随着SiC器件普及与调制算法优化,该拓扑将进一步推动充电模块向高功率密度与智能化演进。未来,其应用场景有望从充电桩扩展至工业电源、数据中心供电等领域,成为中高功率电能转换的通用架构。